제아무리 ‘쩐의 전쟁’으로 불리는 프로야구 자유계약선수(FA) 시장이지만, 뜨거워도 너무 뜨겁다.

2026 FA 시장이 개장 한 달여를 맞이한 지금, 어김없이 ‘거품 논란’이 고개를 들었다. 최대어가 있었다지만, 모두가 군침을 흘릴 ‘S급’ 매물까진 아니었다. 하지만 21명의 FA 승인 선수 중 11명이 계약에 골인한 지금, 어느새 누적 거래액은 497억원을 마크했다.

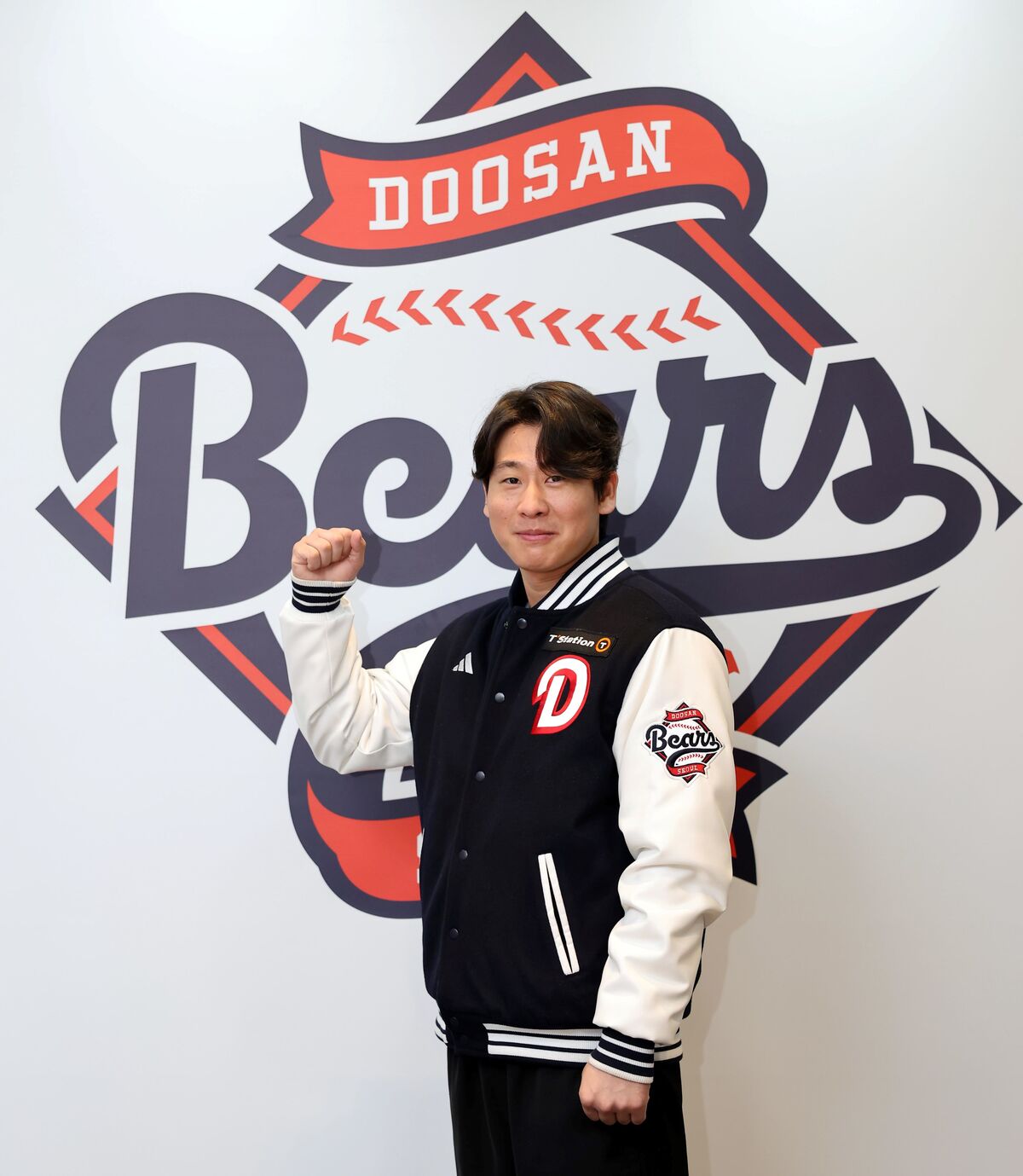

1호 계약자 박찬호(두산)가 4년 80억원으로 출발 총성을 울렸다. 강백호(한화·4년 100억원), 박해민(LG·4년 65억원) 등이 바통을 받았다. 그리고 3일, ‘뜨거운 감자’ 최형우도 삼성과 2년 26억원에 도장을 찍고 9년 만에 옛 친정으로 돌아간다. 1983년생, 43세 시즌을 앞두고 준척급 계약을 따내며 모두를 놀라게 했다. 여전히 강민호·손아섭·황재균 등 A급 베테랑들이 시장에 남아있다는 점을 고려하면, 이번 FA 시장은 지난해 기록한 총액 599억원 규모를 넘어설 확률이 높다.

예측된 훈풍인 건 맞다. 구단의 족쇄가 느슨해졌기 때문이다. 한국야구위원회(KBO)가 샐러리캡(경쟁균형세)의 점진적 증액과 위반 시 벌칙 완화를 결정했고, 프랜차이즈 스타 1명의 연봉을 50%만 샐러리캡에 반영하는 이른바 ‘래리 버드 룰’까지 신설되면서 구단의 운신 폭이 넓어졌다.

그럼에도 지금의 머니게임은 예상 밖이다. 익명을 요구한 야구계 관계자는 “말도 안 되는 버블이다. 굉장히 과열됐다. 확실한 물가 폭등”이라는 소신 발언을 건넸다. 이어 “FA는 지금까지의 성적을 보상하는 게 아니고 앞으로 얼마나 해줄지를 보고 돈을 주는 시스템이다. 물론 저마다의 판단과 분석이 다르겠지만, ‘이 금액이 맞나’ 싶은 계약이 있는 건 사실”이라고 힘줘 말했다.

주된 원인으로는 역시 KBO리그의 성적지상주의가 꼽힌다. 보통 FA 재취득 기간인 4년을 기준으로 계약이 이뤄지지만, 초점은 당장 다음 시즌 ‘윈나우’에 꽂혀있는 경우가 많다. ‘우승 한 번 하고 생각하자’는 마인드 때문에 선수의 나이나 남아있는 잠재력 등을 근거로 냉철하게 미래 가치를 판단하는 일이 쉽지 않다는 의미다. 이른바 ‘FA 먹튀’가 자주 발생하는 이유이기도 하다.

모 구단 고위 관계자는 “구단끼리 얼굴을 맞대면 리그 전체의 건강한 운영을 추구하자는 이야기를 나누는데 결국 그때뿐이다. 각자의 사정으로 우승에 대한 압박이 들어오면 어디선가 결국 균열이 생긴다”며 “이후로는 너도나도 각자도생하는 것 아니겠나”라고 한탄했다.

이미 물가가 치솟은 이상, 단순한 시장 원리만으로는 이를 바로잡기 힘들다는 사실도 한몫을 한다. KBO리그 FA 시장은 2022년 역대 최고 989억원(15명), 2023년 2년 연속 800억원 돌파(803억1500만원·20명)를 써낼 정도로 크게 부풀었다. 그 과정에서 쌓인 샘플은 테이블에 앉는 선수와 에이전트의 기준이 된다.

또 다른 구단 관계자는 “선수마다 가지고 있는 능력과 향후 가치가 다른 법인데, 모든 계약에 있어 동일 포지션, 비슷한 나이 계약 선례가 출발선이 된다. 테이블에 앉기도 전에 지고 들어간다. 구단 자체적으로 적정 금액의 기준을 세우는 게 무의미할 정도”라고 푸념했다. 이어 “매년 반복되는 치킨게임을 막으려면 대승적인 차원의 합의가 필요하고, 지키려는 의지가 있어야 한다. KBO 차원의 제도적인 보완도 고민해봐야할 때”라고 목소리를 높였다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]