당뇨병 환자에게 발은 생각보다 위험 신호가 많은 부위다. 발에 생긴 작은 상처 하나가 심각한 합병증으로 이어질 수 있기 때문이다. 특히 ‘당뇨발(당뇨병성 족부병증)’은 처음에는 별것 아닌 상처처럼 보이다가도, 방치하면 괴사나 절단까지 부를 수 있는 무서운 질환이다.

국내 당뇨병 환자 중 약 15%는 일생 동안 당뇨발을 한 번 이상 겪는 것으로 알려져 있다. 발생률도 높은 데다, 한번 발생하면 삶의 질에 큰 영향을 미치기 때문에 조기 관리가 필수적이다.

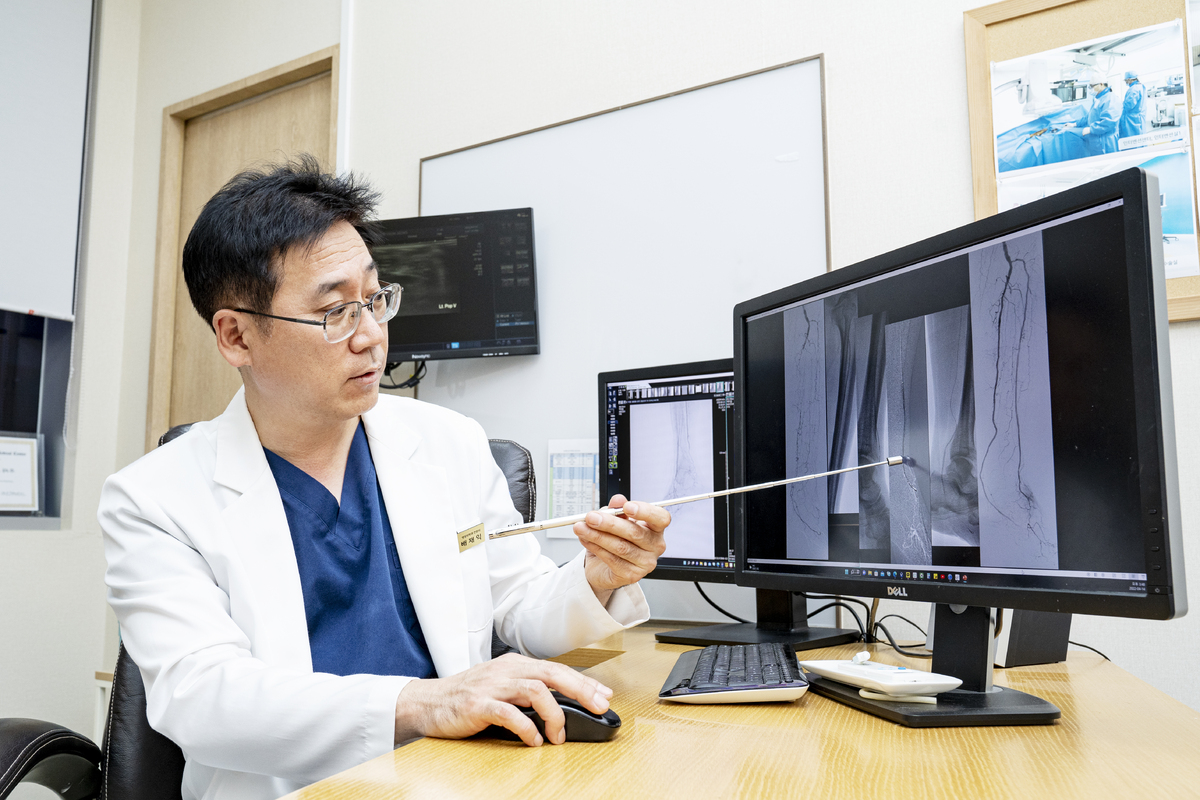

민트병원 당뇨발센터 배재익 대표원장(인터벤션 영상의학과 전문의‧의학박사)은 “당뇨병 환자는 발끝 감각이 무뎌진 경우가 많아, 상처가 생겨도 쉽게 알아차리지 못하는 경우가 많다”고 지적했다. 이는 높은 혈당으로 인해 말초혈관이 손상되면서 생기는 문제다. 추운 계절에는 혈관이 더 수축해 혈류 공급이 줄어들면서 상황은 더욱 악화될 수 있다.

더 큰 문제는 상처가 생긴 뒤다. 당뇨병 환자는 혈액 점도가 높아 혈액순환이 떨어지고, 면역 기능도 저하되어 있어 상처가 쉽게 감염되고 잘 낫지 않는다. 장기간 혈당 조절이 잘 되지 않으면 미세혈관과 말초신경 손상까지 진행돼, 발에 생긴 문제를 더 심각하게 만든다.

당뇨병 환자에게 가장 중요한 것은 '조기 발견'이다. 매일 잠들기 전 발을 살피고, 작은 상처나 색깔 변화가 없는지 확인하는 것이 기본이다. 또한 주기적으로 혈당 조절 상태를 점검하고, 2~3개월 평균 혈당을 나타내는 당화혈색소 수치 관리에도 신경 써야 한다.

배재익 대표원장은 “금연, 보습 유지, 발톱 관리 등 일상 속 작은 습관들이 당뇨발을 예방하는 데 큰 도움이 된다”며 “특히 발톱을 깎을 때 상처를 내지 않도록 주의하고, 피부가 마르지 않게 꾸준히 보습제를 사용하는 것도 중요하다”고 조언했다.

발이 자주 저리거나, 차거나, 반대로 열감이 심하거나, 피부색이 붉거나 푸르게 변하는 증상이 느껴진다면 즉시 병원을 찾아야 한다. 초음파 검사 등으로 혈류 상태를 확인하고, 이상이 있다면 빠르게 치료를 시작하는 것이 중요하다.

당뇨발이 이미 진행된 경우라도, 조기에 적절한 치료를 받으면 발을 보존할 수 있다. 대표적인 치료법이 혈관개통술이다.

배재익 대표원장은 “이 방법은 약 2㎜ 정도의 작은 구멍을 통해 카테터와 미세 의료기구를 삽입한 후, 막힌 혈관을 열어주거나 노폐물을 제거하는 비수술적 치료다. 치료 시기가 적절하다면 성공률은 약 90%, 다리보존율은 95%에 이를 수 있다”고 말했다.

이어 “발끝 이상을 초기에 발견하고 치료에 나서는 것이 무엇보다 중요하고 상태가 악화되기 전 혈관을 열어주고 혈류를 회복시키면, 심각한 절단이나 장기 합병증으로 진행하는 것을 막을 수 있다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]