중국 같지 않다가도, 문득 ‘중국’스럽다.

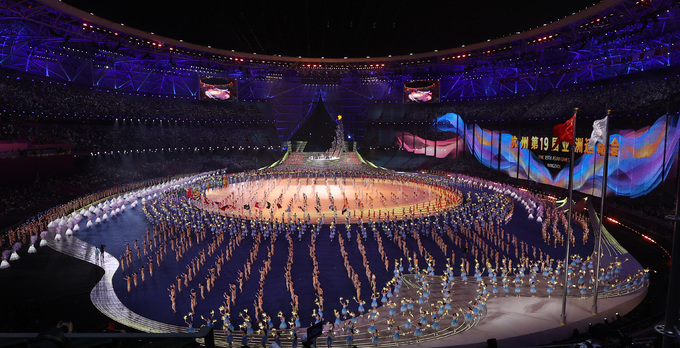

5년을 기다린 아시아인의 축제, 제19회 항저우 아시안게임이 화려한 개막식과 함께 베일을 벗었다. 1990년 베이징, 2010년 광저우에 이어 중국 대륙에서 열리는 3번째 하계 아시안게임이다. 중국 정부가 칼을 갈고 준비했다. 중국 IT산업의 본고장, 항저우에서 개최되는 대회를 성공적으로 치러, 세계에 자국의 산업적 발전과 풍요로움을 전달하고 싶었을 터다.

그 뜻은 곳곳에 묻어났다. 대회 선수촌, 미디어빌리지, 메인미디어센터 등 주요 시설은 모두가 엄지를 치켜세운다. 선수들은 말할 것도 없다. 예전 같았으면 믹스트존에서 한 번쯤 나왔을 시설 및 환경 적응에 대한 이야기도 쏙 들어갔다. 하나같이 입을 모아 “시설이 정말 좋다. 몸만 잘 만들면 된다”고 혀를 내두른다.

‘대륙의 사이즈’는 말할 것도 없다. 내부 카트를 타고 이동할 정도로 넓은 미디어빌리지는 고급 아파트 단지처럼 꾸며졌다. 기자가 묵는 숙소의 높이는 40층에 달한다. ‘언제 이런 건물 살아보나’라는 푸념과 함께 퇴근을 반복한다. 미디어 식당은 한 번에 2000명까지 수용한다. 사람이 몰리는 아침에도 자리가 항상 여유 있게 남는다.

저장성 일대 대학생들을 모아온 자원봉사자들의 수는 어마어마하다. 관계자 한 명이 다가오면 6~7명이 모여들어 두 눈을 동그랗게 떠도 인원이 넘친다. 셔틀버스도 말할 것 없다. ‘트랜스포트 몰(Transport Mall)’로 불리는 교통 허브에서 일대의 모든 경기장으로 가는 버스가 수시로 움직인다. 운동장 몇 개는 합친 넓은 주차장이 온통 대형버스로 들어찬다.

항저우 시내는 무척 깨끗하고, 하늘은 미세먼지 하나 없다. 엄청난 높이의 빌딩들이 떼로 모여있는 광경을 보고 있노라면 마음 한 켠이 웅장해진다. ‘내가 알던 중국이 맞나’는 생각이 절로 든다. 어딜 가도 마음속 느낌표가 따라다니는 기분이다.

문제는 그 느낌표가 자주, 물음표로 바뀐다는 것이다. 모두가 입을 모아 답답함을 호소하는 건 바로 ‘소통’이다. 엄청난 수의 봉사자들과 관계자들이 각종 시설과 경기장을 지키지만, 영어를 할 줄 아는 사람은 찾기 힘들다. 원어민 같은 구사 능력을 말하는 게 아니다. 기초적인 단어만 나열해도 순수한 웃음만으로 응대하는 이들이 대부분이다. 그나마 단어 몇 개를 아는 인원을 호출하느라 정신이 없어진다.

이 문제는 정작 중요한 순간 기자들의 발을 묶기도 한다. 목적지를 틀리게 알아듣는 경우도 잦다. 기자가 바쁘게 움직인 25일 아침만 해도 ‘트랜스포트 몰’ 한복판에서 버스를 대거 잘못 탄 각국 기자들이 길 잃은 양처럼 말이 통하지 않는 양치기들을 멀뚱멀뚱 바라만 보고 있었다.

지켜보면 가슴이 먹먹해지는 답답한 운영도 옥에 티다. 기자들이 몰릴 수밖에 없는 아침 ‘러시아워’에 ‘트랜스포트 몰’로 가는 버스가 모자랄 때가 있다. 경기 시간을 맞춰야 하는 취재진들이 발만 동동 굴러도, 주차장의 수많은 버스는 느긋한 아침잠을 잔다. 버스 기사들은 삼삼오오 담배를 물고 이 광경을 드라마 보듯 지켜보기도 한다.

중국은 개회식서 최첨단 기술을 동원해 성화에 불을 붙였다. 그 화려한 불길 속에 고구마를 구운 기분이다. 언젠가는 멋진 하드웨어만큼 수준급의 소프트웨어가 받쳐주길 바라본다.

항저우=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]