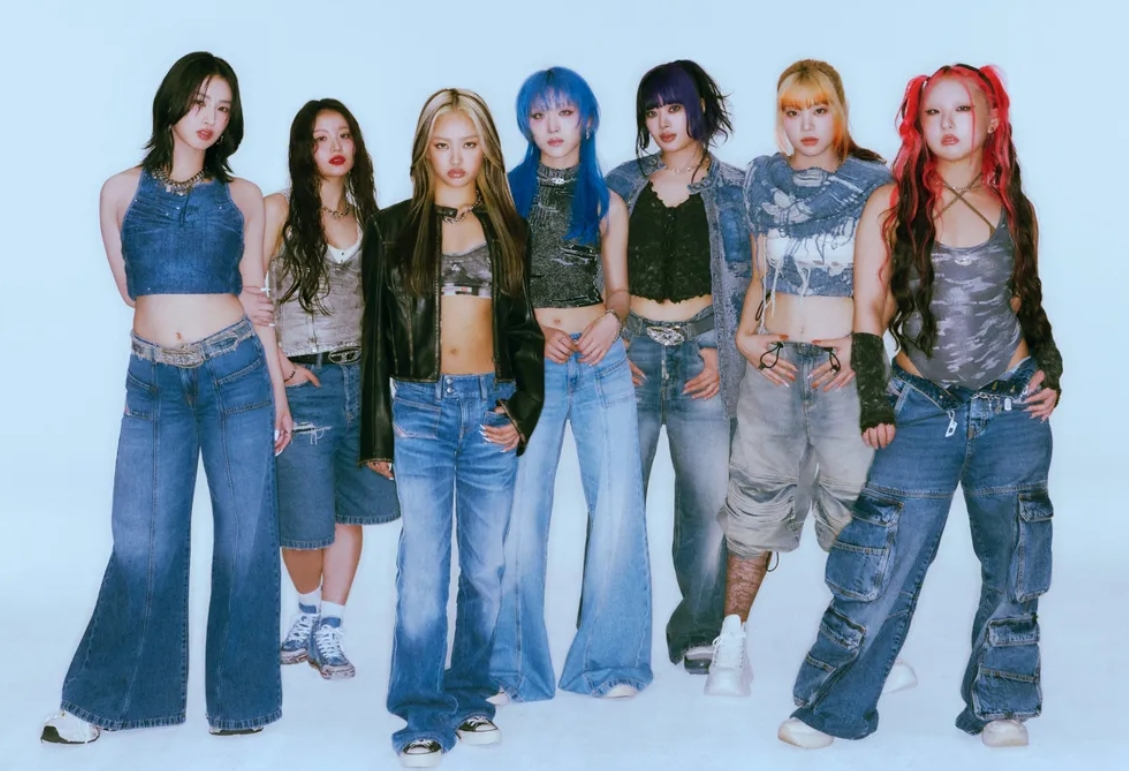

현재 일본 대중문화시장을 휩쓰는 상품들을 꼽자면 애니메이션계에서 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’, 실사영화로 ‘국보’, 그리고 J팝계에선 걸그룹 하나(HANA)를 들 수 있다. 셋 다 한국서도 충분히 관심을 가질 만하다. ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 8월22일 한국서도 개봉해 어마어마한 흥행성적을 보여주고 있고, ‘국보’와 하나는 한국인 내지 한국계 일본인과 연관이 깊기 때문이다. 요시다 슈이치 소설을 영화화한 가부키 세계 군상극 ‘국보’는 재일교포 이상일 감독이 연출한 영화이고, 하나는 일본서 활동하는 한일혼혈 래퍼 챤미나가 프로듀싱한 걸그룹이다. 7인조 걸그룹으로 한국인 멤버 지수가 소속돼 있기도 하다.

이 중 하나에 대해 좀 더 살펴보자. 지난 4월23일 공식 데뷔한 하나는 활동 4개월여 동안 싱글 음반 2장을 내고 총 5곡을 발표했다. 그런데 그 짧은 활동만으로 단연 올해 최고의 신인이란 평가다. 사실 그 정도가 아니라 일본 대중음악시장 전체를 놓고 봐서도 올해를 통째로 뒤흔드는 최대 변수란 인상. 한국으로 치면 2009년 걸그룹 2NE1이 데뷔 즉시 ‘Fire’와 ‘I Don’t Care’ 등을 연속 히트시키며 시장을 점령했던 상황과 비슷하다고 보면 된다.

당장 애플뮤직, 라인뮤직, 스포티파이 등 일본 주요 스트리밍 플랫폼 성적을 합산한 통합 음원 스트리밍 랭킹으로도 상황을 잘 알 수 있다. 현재 일본 음원 스트리밍 시장은 3인조 팝록 밴드 미세스 그린 애플과 하나가 양분하고 있다 봐도 과언이 아니란 것. 가장 최근인 8월 넷째 주 차트에서도 하나의 싱글2집 타이틀곡 ‘Blue Jeans’가 무려 6주째 연속 1위를 달리고 있고, 4위에도 하나의 싱글1집 타이틀곡 ‘Rose’가 롱런 중이다. 그리고 10위 내 나머지를 거의 미세스 그린 애플 곡들이 채우고 있는 상황.

걸그룹만으로 한정해 봤을 때 성과가 훨씬 눈에 잘 들어온다. 앞선 ‘Blue Jeans’는 7월15일자 오리콘 데일리 스트리밍 랭킹에서 재생 수 342만 회를 기록하며 걸그룹 역대 최고 데일리 수치를 경신했다. 올해 현재까지 빌보드재팬 음원 스트리밍 주간차트에서 20위권 내 들어간 걸그룹 곡은 총 10곡인데, 그중 5곡이 하나의 곡이다. 더불어 5위 내 곡을 넣은 걸그룹은 하나가 유일하다(3곡). 올해 상반기 ‘가라오케에서 인기 있었던 곡’ 랭킹에서도 아이돌그룹으로서 10위 내 곡을 넣은 팀은 남녀 통틀어 하나가 유일하다.

엄청난 반향에 힘입어 하나는 이번 여름 후지TV ‘FNS 가요제 여름’, NTV ‘더 뮤직 데이 2025’, TBS ‘음악의 날 2025’, TV아사히 ‘뮤직스테이션 수퍼 섬머 페스 2025’ 등 주요 지상파 방송사의 여름 특집 음악방송에 모조리 출연하고, 지난 16~17일 열린 일본 최대 음악페스 티벌 ‘섬머 소닉 2025’에도 참가해 대규모 집객의 최대 공헌 팀이란 평가를 받았다. 급기야 8월26일엔 포브스지 일본판이 선정한 ‘세계를 바꾸는 30세 미만 30인’ 중 하나로 선정되기에 이른다. 이쯤 되면 일종의 문화현상으로 봐야 한단 얘기가 그래서 나온다.

그럼 하나는 정확히 어떤 면면을 지닌 팀일까. 지난해 10월부터 올해 1월까지 유튜브와 글로벌 OTT 훌루에서 방영된 걸그룹 서바이벌 오디션 프로그램 ‘노 노 걸즈’를 통해 데뷔했다. 일본 연예기획사 BMSG에서 기획한 자사 오디션이며, 챤미나와의 공동 프로듀싱으로 성립된 프로그램. 그런데 이 프로그램은 여러모로 여성 팬들을 끌어모을 만한 요소를 두루 갖추고 일본 특유 정서도 잘 반영한 오디션이었단 평가가 많다.

챤미나는 “신장, 체중, 연령 모두 관계없다”면서 지원자 외모를 보지 않겠단 점을 강조해 지원자들을 모집하고 선발했으며, 실제로 그렇게 모인 지원자 중엔 외모가 출중하지 않아 아이돌을 포기하고 있었단 이들도 적지 않았다. 또 심사 과정에 탈락한 이들에게도 날 선 비평 대신 따스한 말로 격려하고 실력을 칭찬하면서 “언제든 나를 찾아와 상담하라”며 아티스트로서 ‘평생 멘토’ 입장까지 전달해 큰 호감을 샀다.

후자의 경우 가차 없는 경쟁 방식을 불편해하는 일본 특유의 ‘치유계 정서’ 반영이라 해도, 전자는 어딘지 많이 본 듯한 전제이긴 하다. 바로 YG엔터테인먼트에서 걸그룹 빅마마 시절부터 2NE1 정도까지 내세우던 ‘반(反)외모지상주의-친(親)실력주의’ 캐치프레이즈가 떠오르는 대목이란 것. 그렇게 탄생한 하나는 한국으로 치면 소위 ‘걸크러쉬’ 느낌이 강한 콘셉트로 등장해 힙합과 R&B부터 미디엄템포 발라드까지, 마찬가지로 ‘그 시절 YG엔터테인먼트’가 떠오르는 감성의 곡들을 차례로 선보이고 있다. 실제로 하나의 모든 곡을 작곡/작사하고 있는 챤미나부터가 YG엔터테인먼트 보이그룹 빅뱅의 열혈팬이란 점을 자주 언급해 오기도 했다.

그런데 진정 흥미로운 점은 여기서부터다. 이렇듯 현상적 인기를 얻는 팀이지만, 이런 모델은 이른바 ‘대중형’ 팀의 한계에 부딪히기 쉽단 점이다. 앞선 빅마마나 심지어 2NE1조차 많건 적건 수익성 높은 팬덤형으로의 이동에 차질을 빚었고, 결국 한계에 부딪혔다. 하나의 경우 팬덤 규모 가늠의 기본으로 여겨지는 피지컬 음반 초동 판매량에서부터 이런 면면이 드러난다.

하나의 싱글1집 초동 판매량은 4만3433장, 이미 음원차트 1위 곡이 탄생한 뒤 내놓은 싱글2 집에서도 거의 같은 4만3726장에 그친다. 참고로 올해 K팝 걸그룹 르세라핌이 6월 발매한 일본 싱글4집 초동이 13만2732장, 아이브가 7월 발매한 일본EP3집이 16만5185장이었다. 현지화 팀으로 봐도 니쥬의 지난 2월 미니1집이 18만7276장, 미아이의 4월 싱글3집이 19만8730 장. 사실상 비교가 안 된다. 피지컬 음반 초동부터 이렇게 차이가 나면 뒤따라올 각종 굿즈 판매나 공연 집객까지도 문제가 생긴다.

물론 어느 시장이든 대중형 모델도 충분히 역할할 구석은 많다. 그러나 점점 더 많은 제작비와 오랜 육성 기간을 거쳐 내놓고 있는 ‘K팝계 블록버스터’ 아이돌 상품이라면 좀처럼 택하기 힘든 모델이고, 특히 팬덤형 결집을 통해 일본시장 수익을 꾀하려는 K팝 팀들 전반에 있어선 더더욱 그렇다. 그런 점에서 하나의 파죽지세 성공기도 K팝계 입장에선 딱히 경계하거나 힌트를 취하려 노력할 필요까진 없을 수 있지만, 여전히 신경 쓰이는 구석은 있다. 하나의 팬층이 K팝 걸그룹과 정확히 겹치고 있으며, 어찌 보면 그 고도화 버전으로도 여겨지기 때문이다.

지난 7월 일본 닛케이엔터테인먼트에서 조사한 ‘여성팬이 많은 걸그룹 랭킹’에서도 이를 확인할 수 있다. 일단 10위 내 7팀이 일본 현지화 팀을 포함한 K팝 걸그룹이다. 정확히는 2~8위까지 ‘싹쓸이’했다. 미아이(여성팬 비율 78%), 베이비몬스터(77%), 트와이스(73%), 에스파 (70%), 니쥬(69%), 아이브(68%), 르세라핌(60%) 등. K팝 걸그룹은 일본서 여성층의 맹렬한 지지로 기반이 성립된단 점을 여실히 보여준다. 그런데 막상 팬 남녀 비중이 무려 91:9로 여성 팬 비율 1위를 차지한 팀이 바로 하나였다.

결국 유독 젊은 여성층이 선호하는 걸그룹 상품으로서 특화돼 일본 1020 여성층 사이 강력한 공통 문화 코드로서 자리를 굳혀가던 K팝 걸그룹 시장에 제대로 된 충격파를 던진 게 바로 하나란 얘기다. 2011년 데뷔한 페어리즈 시절부터 2022년 등장한 XG에 이르기까지 K팝 걸그룹을 벤치마킹하며 그들이 차지하는 파이를 대체하려 탄생한 일본 팀들은 꾸준히 있었지만, 실질적 지표로서 이를 성공시킨 팀은 사실상 하나가 처음이라 봐야 한다.

지금은 비록 대중형과 팬덤형으로 나뉘어 서로 다른 노선을 걷고 있는 상황, 즉 현재 하나의 팬층 다수는 어떤 의미에선 시간이 지나도 코어팬덤으로까지 진화할 것 같진 않은 일반 라이트 리스너들이란 점에서 그 위협감이 크게 와 닿지 않을 수 있다. 그러나 어찌 됐든 일본 1020 여성층의 나름 보편적 대중음악 코드이자 화젯거리로서 K팝 걸그룹 위상이 빛바랠 수 있다는 부분엔 관심이 집중되지 않을 수 없다. 하나의 대성공 이후 그를 벤치마킹하는 일본 걸그룹들이 우후죽순 쏟아지리란 전망에선 더더욱 그렇다. 하나를 기점 삼아 향후 어떤 식으로 일본 내 문화 구도가 뒤바뀌게 될지 지속적 관찰이 필요한 부분이다.

/이문원 대중문화평론가

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]