한국 스포츠의 귀화, 어디까지 왔을까.

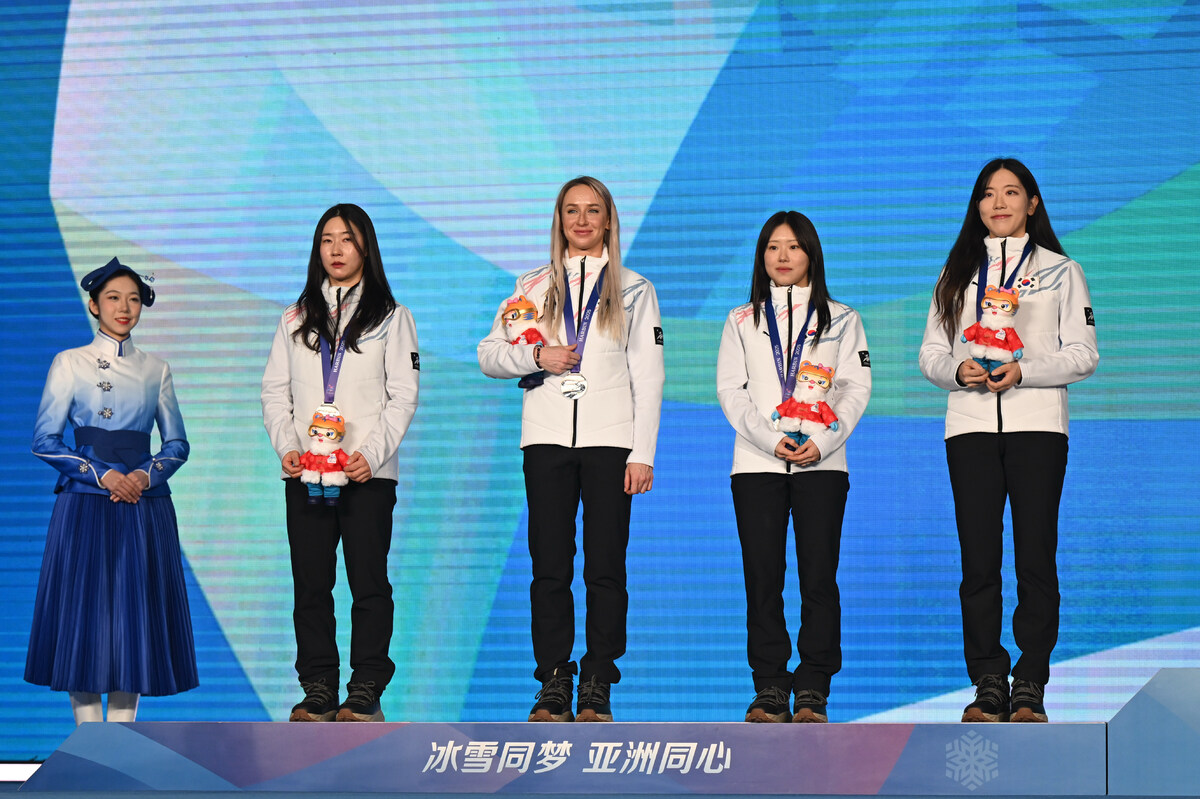

지난 2월 11일. 한국 바이애슬론 역사에 새 이정표가 세워졌다. 주인공은 여자 대표팀 예카테리아 압바꾸모바다. ‘2025 하얼빈 동계 아시안게임(AG)’서 금메달을 따낸 것. 한국 바이애슬론 역사상 처음이었다. 아바쿠모바는 이름에서 느껴지듯 귀화 선수다. 러시아 출신으로, 2016년 특별 귀화로 한국인이 됐다. 시상대 가장 높은 곳에 선 압바꾸모바. 울려 퍼지는 애국가를 들으며 다양한 감정을 느끼는 듯했다. “기회를 준 대한민국에 감사하다”고 마음을 표현했다.

가슴에 태극마크를 단 낯선 얼굴, 생소한 이름. 어느덧 익숙한 장면이 됐다. 세계 스포츠계에 귀화 바람이 분다. 종목을 망라하고 국제대회서 귀화 선수들의 비중이 점점 커지고 있다. 국가대표는 더 이상 한 민족, 한 피부색의 동질성만으로 규정되지 않는다. 헌신과 능력, 그리고 선택의 의지가 대표성을 부여한다. 한국도 예외는 아니다. 전지희(탁구), 라건아, 문태종-문태영 형제, 김한별(이상 농구), 후인정(배구), 오주환(마라톤) 등 진한 존재감을 자랑한 이들이 많다.

귀화는 시대 흐름에 따른 자연스러운 현상이다. 좀 더 다양한 인재를 확보할 수 있는 방안이기도 하다. 인도네시아 축구대표팀의 경우 귀화자가 워낙 많아, 선발 전원을 유럽파 귀화 선수들로 꾸릴 수 있을 정도다. 한국은 특히 취약 종목서 활발하게 문호를 개방 중이다. 2018 평창동계올림픽을 앞두고 정책적으로 귀화를 추진했던 것이 대표적이다. 아이스하키, 바이애슬론, 스키, 피겨스케이팅, 루지 등에서 귀화 선수를 영입, 국제 경쟁력을 높이려 노력했다.

다만, 전력 보강이라는 목적에만 갇혀 있다 보니 부작용을 낳기도 한다. 귀화 이후 관리에 대한 지적이 나오는 배경이다. 제도적 장치가 미흡하다 보니, 대회가 끝난 뒤 방치되거나 혹은 다시 고국으로 돌아가는 선수들도 많다. 실제로 평창올림픽 이후 귀화 선수들이 줄줄이 한국을 떠났다. 피겨스케이팅 아이스댄스 민유라 알렉산더 겜린은 얼굴을 붉히며 결별했다. 대회 당시 찰떡 호흡을 자랑하며 감동의 ‘아리랑’을 연기했지만 후원금 등을 놓고 갈등을 빚었다.

뚜렷한 족적을 남겼다고 해도 예외는 아니다. 정상에서 태극기를 휘날리던 압바꾸모바는 현재 소속팀도 없이 개인 훈련에 매진하고 있다. 내년 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 있는 상황서 리스크가 크다. 경기 직후 대표팀 선발전과 관련해 소속팀과의 갈등을 언급했던 바. 결국 AG 이후 계약 만료 통보를 받았다. 대한체육회가 나섰다. 지난 20일 바이애슬론 귀화 선수들의 징계 가능성에 우려를 표하며 적극적으로 선수를 보호할 뜻을 전했다.

국내 스포츠 생태계에 악영향을 미칠 수 있다는 주장도 나온다. 국내 유소년 시스템이 제대로 작동하지 않는 상황에서 협회가 장기적 육성 시스템을 구축하기보다는, 귀화 선수들에게 의존한 단기적 성과에 매달리고 있다는 지적이다. 한 명의 귀화 선수가 해당 팀 전체의 방향성을 좌지우지하는 경우까지 발생한다. 최동호 스포츠평론가는 “해당 종목의 협회가 얼마나 구체적으로 노력을 하고 선수를 선별했느냐에 따라 희비가 엇갈린다고 봐야 한다”고 말했다.

귀화는 단순히 외인을 데려와 활용하는 일이 아니다. 한국 사회의 일원이 될, 누군가를 만나는 일이다. 개인의 선택을 기꺼이 받아들이는 것, 문화적 수용 측면에서도 굉장히 중요하다. 그들이 함께 ‘우리의 스포츠’를 만들어나갈 수 있는 여러 측면에서의 노력이 필요하다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]