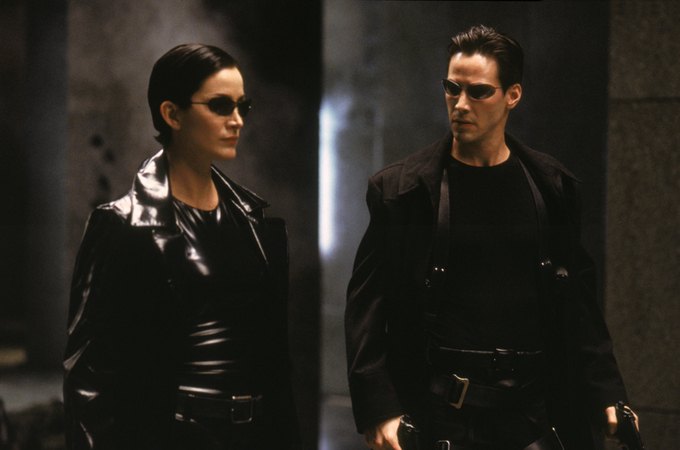

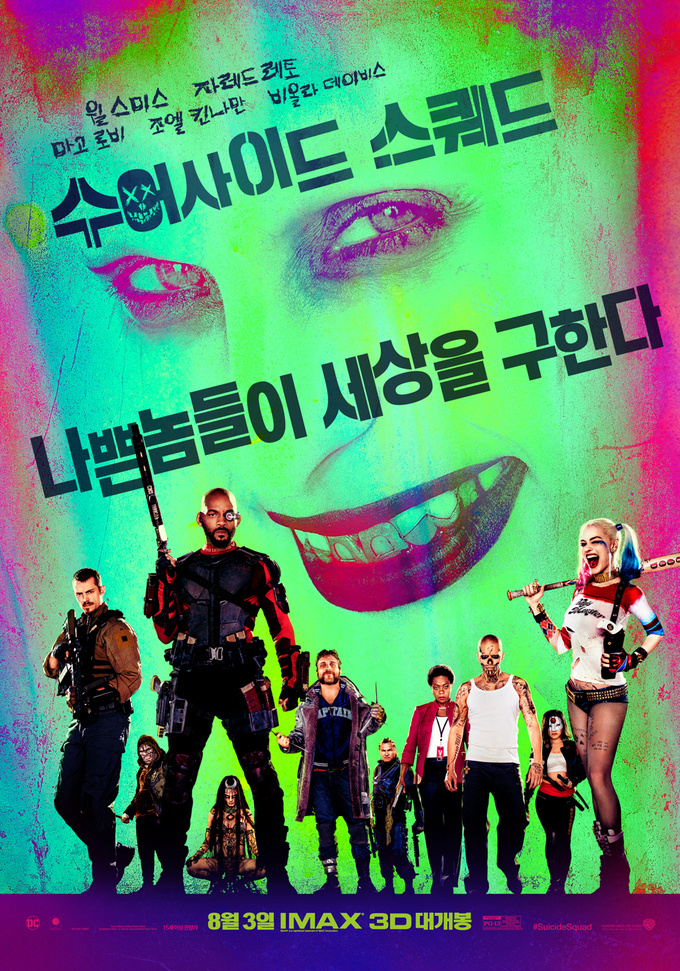

세계영화산업에 할리우드 발(發) ‘폭탄’이 떨어졌다. 지난 3일(현지시간) 미국 ‘통신공룡’ AT&T가 소유한 워너브라더스 영화사 측에서 내년 공개예정 자사 영화 17편을 같은 워너미디어 계열 OTT HBO맥스를 통해 공개하겠다 발표하면서다. 워너브라더스 내년 공개예정 영화 중엔 ‘듄’ ‘매트릭스 4’ ‘고질라 대 콩’ ‘컨져링 3’ ‘수어사이드 스쿼드 2’ ‘스페이스 잼 2’와 ‘모털 컴뱃’ 리부트 등이 포함돼있다. 제목만 들어도 어마어마한 라인업이다.

물론 워너브라더스 측에선 이 같은 패턴이 오직 미국시장에서만, 그리고 코로나 19 사태에만 특별히 적용되는 ‘1년짜리 계획(one-year plan)’임을 명시한 바 있다. 일단 급한 불부터 끄기 위한 호구지책(糊口之策)에 불과하단 얘기다. 그럼에도 할리우드 측 반발은 엄청나다. 특히 ‘듄’을 연출한 드니 빌뇌브는 성명서까지 발표하며 비판하고 나섰다. “‘듄’은 극장 공개를 위해 만들어진 영화이며, AT&T 측 결정이 ‘듄’ 프랜차이즈를 죽였다”고 분노를 내비쳤다. “이 결정에 손해 입은 다른 16명 감독과 연대할 것”이라고도 했다.

그러나 결국은 계란으로 바위 치기에 불과할 것이란 예상이다. 코로나 19는 세계영화산업 기본 틀을 ‘너무나도 크게’ 바꿔놓았기 때문이다. 내년에 백신 접종이 널리 이뤄지더라도 마찬가지다. 글로벌 컨설팅회사 프라이스워터하우스쿠퍼스에 따르면, 코로나 19 여파 탓에 2024년이 되더라도 세계극장수입은 367억 달러 선에 그쳐 2016년 371억 달러에 못 미치리라 예상했다. 그러니 ‘제대로 회복된 시장’에서 영화를 극장 개봉시켜 기대수익을 벌어들이려면 내년도 후년도 힘들리란 것이다. 그럼 그동안 들인 막대한 제작비 회수에도 치명적 차질을 빚게 된다.

결론은 어차피 스트리밍 행(行)으로 결정 나 있다. 투자비용의 빠른 회수가 지금은 최대 관건이다. 최소한도 이미 제작되거나 제작 중인 영화들에 한해서라면 다른 결론이 나오기 어렵다. 그리고 모두 그 사실을 알고 있다. 그러니 이번 워너브라더스 결정에 따른 관련자들 반발도 그저 개개인의 인센티브 관련 ‘이면협상’을 위한 밑밥에 불과하단 힐난들이 쏟아지는 것이다.

그런데 여기서 눈여겨봐야 할 부분이 있다. 대부분 내년, 늦어도 후년 상반기까진 전 세계적으로 백신이 전달돼 코로나19가 평정되리란 예상들이다. 그런데 왜 극장상영만큼은 4년이 지나도 예전만큼 회복되진 못하리라 예상하느냐는 대목이다.

쉽게, 그사이 대중의 사고 및 행동습관이 바뀌어버린 점을 고려한 판단이다. 가깝게는, 이 정도 어마어마한 바이러스 환란을 겪고 난 뒤라면 밀폐공간에 대한 대중의 조심성이 최소 수년 간 지속하리란 점이 있다. 나아가 수많은 신종바이러스 등장 및 소규모 감염 소식 등에도 한동안 극히 민감하게 반응할 수 있다. 그리고 더 중요한 건, 코로나 19 사태로 ‘극장에 간다’는 여가 소비습관 자체에 한 번 브레이크가 걸려버린 점이다.

사실 영화는 어떤 의미에서 ‘보러 가고 있었기에 계속 보러 간다’는 측면이 꽤 큰 여가였단 얘기다. 보편적 행동습관 중 하나로 정착돼있었기에 그야말로 ‘별생각 없이’ 간편하게 선택돼온 측면이 분명 존재한다. 그런데 여기서 ‘맥’이 1년 이상 끊겨버리면, 그런 행동습관도 사실상 무너져 내린다. 심지어 극장관람 자체가 어색해지는 분위기로 이어질 수도 있다.

나아가 그 틈바구니를 비집고 이미 넷플릭스 등 OTT가 어마어마한 규모로 가입자 수를 늘리며 사실상 영상미디어 트렌드 중심에 서게 됐다. ‘화제성 높은 신작영화’란 걸 굳이 극장까지 가서 보지 않아도 된단 인식이 들어서게 됐을 때, 대중은 야외 여가로 또 다른 것들에 눈을 돌리게 될지 모른다. 코로나 19 트라우마 탓에 어쩌면 나란히 앉아 멍하게 스크린만 바라보는 것보다, 자유롭게 얼굴을 맞대고 커뮤니케이션할 수 있는 환경 그 자체를 여가로 선호하게 될 수도 있다.

사실 이미 OTT 붐 직후부터 나오던 얘기다. 극장은 ‘그냥 영화’를 보러 가는 곳이 아니라 ‘굳이 극장까지 가야 하는 이유’를 반드시 추가해줘야만 찾는 공간이 될지 모른단 점 말이다. 그렇게 4DX 등 ‘놀이 공간’ 기능이 추가된 유원지형 종합체험 여가 공간이 곧 극장의 미래란 전망이었다. 그리고 그런 예상은 지금도 유효하다. 다만 그 변화 ‘속도’가 코로나 19로 인해 예상보다 훨씬 빨라졌단 점만 빼곤 말이다.

어찌 됐건 이미 크리스토퍼 놀런 등 ‘극장관람 신봉자’들은 워너브라더스 결정에 크게 반발하고 나섰다. 자신은 코로나 19만 끝나면 관객들이 다시 극장을 찾으리라 믿는단 것이다. 그러나 이 ‘1년짜리 계획’ 탓에 자기 일조차 아님에도 나서고 있다 여겨지진 않는다. 이것이 계기가 돼 세계영화산업 판도 자체가 자기 이상과는 다른 방향으로 뒤바뀌리란 우려 탓이 클 것이다. 물론 아무리 반발해도 바뀔 건 바뀌고, 안 바뀔 건 안 바뀐다. 철학자 에릭 호퍼 코멘트처럼, 혁명이 세상을 바꾸는 게 아니라, 이미 세상이 바뀌었기에 혁명이 일어나는 것뿐이란 점에서 더더욱 그렇다.

끝으로, 한국선 그래도 극장이 ‘좀 더 길게’ 과거 위상을 보전할 수 있으리란 예상이 지배적이긴 하다. 한국대중은 ‘애초부터’ 영화 장르 자체에 대한 애착이 강하다 보긴 힘든 분위기이라 그렇다. 1990년대 셀-쓰루(sell-through)비디오부터 DVD, 블루레이 등에 이르기까지 개인소장용 영화시장이 실제로 성립돼본 적이 없었던 점으로도 잘 알 수 있다. 그저 극장관람이 ‘도시에서 가장 싸게, 가장 긴 시간 즐길 수 있는 야외여가’이기에 선택돼온 것에 불과하다. 그리고 청년취업과 자영업 등 불황이 한동안 계속될 분위기에서 이 같은 측면은 무척 중요하다. 다른 여가를 생각해볼 돈과 시간, 마음의 여유 등이 모두 부족한 상황에서 지지돼온 여가이기에 그 하나만으로도 좀 더 오래 버틸 수 있으리란 예상이 많다.

흥미로운 점은, 지금 같은 일대 변혁 한가운데서도, 한국선 크리스토퍼 놀런이나 스티븐 스필버그 같은 ‘극장관람 신봉자’가 반발하며 나서지 않고 있단 점이다. 그저 극장수입이 전체매출 75% 이상을 차지하는 기형적 영화산업 환경에 대한 우려와 불안만이 나올 뿐이다. 새삼 “부모님이 세균 많은 곳이라며 극장출입을 싫어하셔서 집에서 TV로만 영화를 봤다”던 아카데미상 수상감독 봉준호의 인터뷰 내용이 떠오르는 대목이다. 한국은 참 시작부터 미국과는 전혀 다른 특이한 문화 환경이었구나 하는 생각만 든다. 그만큼, ‘바뀔 때’가 오면 다른 어느 나라보다 순식간에 바뀔 수 있으리란 점도.

/이문원 대중문화평론가

사진=워너브라더스 제공, ‘매트릭스’ 스틸컷, ‘스어사이드 스쿼드’ 포스터

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]